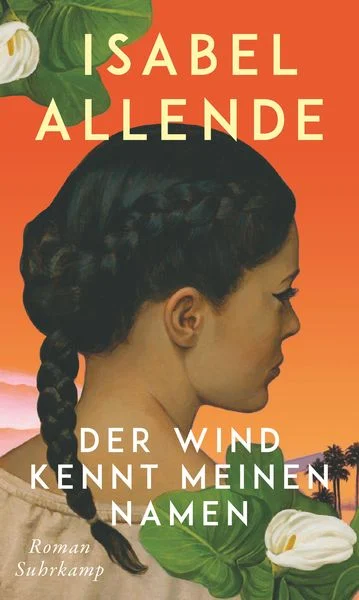

ISABEL ALLENDE: „DER WIND

KENNT MEINEN NAMEN“

Sein Kind wegzuschicken, um es zu retten, das ist eine der schlimmsten Entscheidungen, vor

die man Eltern stellten kann. Bei Isabel Allende, einst selbst Flüchtling, stehen gleich

zwei solcher Schicksale im Mittelpunkt ihres jüngsten Romans.

„Der Wind kennt meinen Namen“ lautet der Titel und schon das Eingangsszenario

ist unheilverkündend: November 1938 in Wien, unmittelbar vor der sogenannten

Reichskristallnacht. Zu lange wollten die Eheleute Adler nicht wahrhaben, welche

furchtbare Gefahr sich nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland auch hier den

jüdischen Bürgern drohte.

Der Vater wird in der Pogromnacht schwer zusammengeschlagen und später ins KZ

abtransportiert. Die Mutter wird zwar von einem Nachbarn versteckt, doch zugleich bleiben

ihre verzweifelten Versuche, ein Visum für Chile zu bekommen, erfolglos. In ihrer Not

ringt sie sich dazu durch, wenigstens den sechsjährigen Samuel aus der direkten Gefahr zu

bringen.

Mit nichts als einmal Wechselwäsche und seiner geliebten Geige muss der Junge in den Zug

mit dem Kindertransport nach England steigen. Er ahnt noch nicht, dass er beide Eltern nie

wiedersehen wird, zugleich hat er schwierige Zeiten vor sich, die ihn für den Rest des

Lebens prägen.

Zieheltern kommen nicht zurecht mit ihm, es folgt eine üble Zeit im Waisenhaus, und erst,

als ihn ein wohlwollendes Ehepaar adoptiert, geht es ihm besser. Sein einziger wirklicher

Halt aber waren Geige und Musik und die Schilderung seiner Vita endet vorerst im Jahr

1958, als er in die USA reist, um die dortige neue aufregende Musik kennenzulernen.

Der wie von dieser Meisterin gewohnt mitreißende Erzählstrom wechselt nun ganz nach

Amerika, ins Jahr 2019. Auch hier in Arizona an der Grenze zu Mexiko wird ein Kind von der

Mutter getrennt: die siebenjährige, nach einem Unfall fast blinde Anita Diaz. Hier sind

es keine Nazis, die die Trennung unausweichlich machen, es ist die dezidierte Politik des

amtierenden US-Präsidenten, die auch nicht davor zurückschreckt, Kinder von ihren

Müttern zu trennen und in Lager zu stecken.

Auch Anitas Mutter hatte existentielle Gründe für diese Flucht aus dem mörderischen

Chaos in ihrem mittelamerikanischen Land. Jetzt sitzt das hilflose Mädchen in einem Lager

und von der Mutter fehlt jede Spur. So wie seine Geige Samuel vor der völligen

Verzweiflung bewahrte, flüchtet sich Anita in ihre eigene Fantasiewelt Azabahar.

Dort kann man ohne die Obhut von Eltern sicher leben und in Claudia hat sie ihre

erträumte Freundin. Doch hier gibt es auch Selena Duran, eine Sozialarbeiterin mit

Migrationshintergrund im Lager, die auf legalem Wege versucht, Anitas Mutter aufzuspüren.

Während der Fall der Siebenjährigen wie auch etliche andere Figuren auf wahren

Begebenheiten beruht, kommt nun auch noch Leticia Cordero aus El Salvador ins Spiel, 1982

mit ihrem Vater illegal über die Grenze gekommen. Die Beiden waren durch eine glückliche

Fügung die einzigen Überlebenden des hier quasi unbekannten, historisch aber belegten

barbarischen Massakers vom Dezember 1981, als eine Soldateska in El Mozote die gesamte

Dorfbevölkerung abschlachtete.

Und auch ihre Fluchtgeschichte berührt schließlich die Rahmenhandlung um Samuel Adler,

der jetzt als alter Mann noch einmal ins Spiel kommt. Drei Schicksale über 80 Jahre, die

so grausam für die Kinderseelen waren und so vieles gemeinsam haben.

Isabel Allende stellt mit ihren 81 Jahren noch einmal ihre ganze Kunst als sprachgewaltige

Erzählerin packender Geschehnisse unter Beweis. Das berührt und fesselt und könnte

zugleich aktueller kaum sein. Dass es außerdem absolut filmreif ist, unterstreicht nur

noch die realistische Qualität.

|